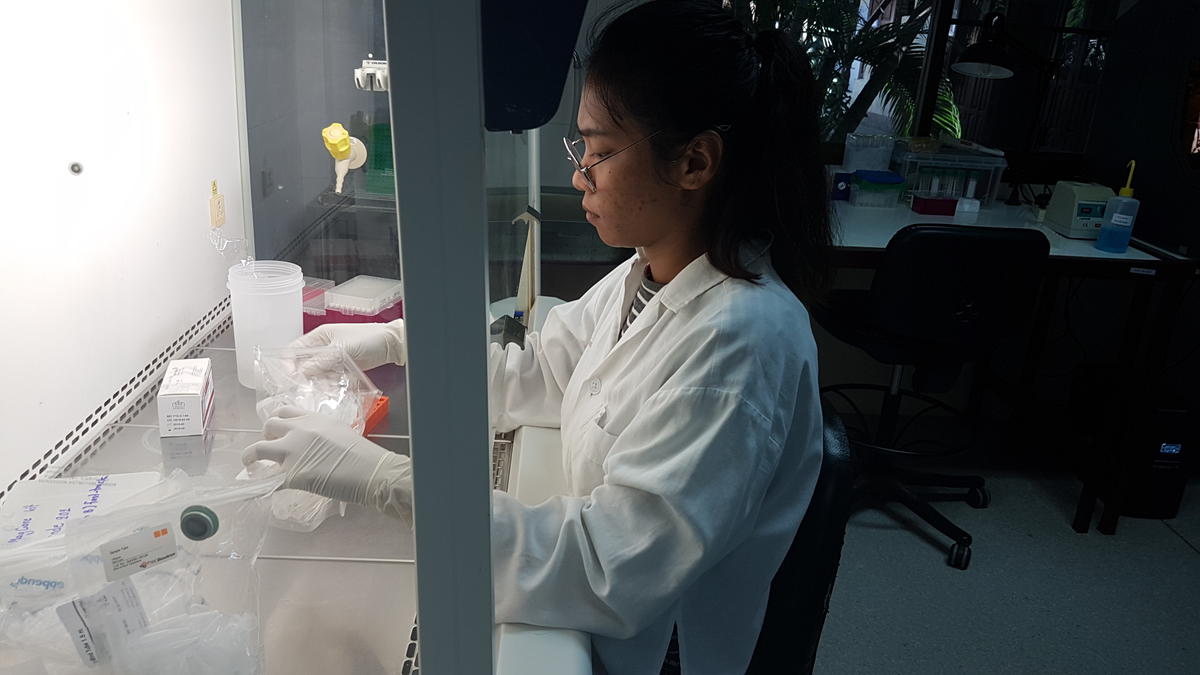

La science joue un rôle essentiel pour trouver des solutions adaptées et effectives afin d’atteindre les objectifs mondiaux de l’OMS dans la lutte contre le paludisme, et relever les défis que pose la maladie. L’Initiative contribue à la recherche opérationnelle pour développer des outils et stratégies efficaces de lutte contre le paludisme.

En 20 ans, l’augmentation de la disponibilité des outils de prévention a permis de réduire la charge mondiale de morbidité palustre. Néanmoins, les progrès stagnent ces dernières années, notamment sur le continent africain, le plus touché. La riposte mondiale doit faire face à des menaces croissantes : la résistance aux médicaments, aux insecticides, l’évolution du parasite, les conséquences du changement climatique entre autres.

Face à ces gageures, des dispositifs innovants et inédits doivent être développés. Pour ce faire, L’Initiative contribue à la recherche opérationnelle, qui propose et met à l’épreuve du terrain de nouvelles stratégies pour endiguer la pandémie. Celles-ci sont adaptées aux contextes épidémiologiques et aux particularités des systèmes de santé locaux. Les projets auxquels contribue L’Initiative mettent l’accent sur l’accès aux soins et la mise en place de programme de prévention efficaces, notamment pour les populations vulnérables, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Ce travail se fait à travers des partenariats avec les autorités sanitaires et les instituts de recherche.

C’est le cas, par exemple, au Bénin, où une équipe de recherche travaille de concert avec le Programme national de lutte contre le paludisme pour renforcer la surveillance et évaluer des stratégies de mobilisation communautaire et prévention co-construites avec les populations les plus touchées. Au Sénégal, une autre recherche récemment financée s’attaque spécifiquement au réservoir asymptomatique du paludisme, en proposant l’administration de masse d’antipaludique pour réduire l’incidence. D’autres études se concentrent plutôt sur la lutte antivectorielle. C’est le cas par exemple d’un projet se déroulant en Côte d’Ivoire qui vise à évaluer un dispositif-piège qui se clipse sur les moustiquaires et pourrait en augmenter l’efficacité. Quel que soit l’axe de recherche choisi, les projets soutenus par L’Initiative intègrent majoritairement des approches participatives et communautaires pour mettre en œuvre des interventions impactantes, avec pour ambition de répliquer à plus large échelle leur stratégie.

Améliorer la santé des populations les plus vulnérables

Mis en œuvre entre 2016 et 2019, le projet REACT visait à évaluer l’efficacité de quatre outils complémentaires aux moustiquaires imprégnées à longue durée d’action, contre la transmission du paludisme, dans les zones rurales du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. Si le projet a pu démontrer l’efficacité des outils testés comme les pulvérisations d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des habitations, il a surtout mis en lumière les difficultés d’accès des populations vulnérables à la prévention, au diagnostic et aux médicaments : seul un cas de paludisme sur six donnait lieu à une consultation médicale dans les zones de l’étude.

C’est sur la base de ce constat qu’a été conçu le second volet du projet, REACT2. Financé par Expertise France via L’Initiative et porté par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), son objet consiste à étudier l’impact de la mise en place d’équipes mobiles médicales et de prévention supervisant des agents de santé communautaires habilités à dépister et prendre en charge le cas de paludisme simple au sein des communautés rurales (les cas sévères sont orientés vers les hôpitaux). Cette intervention est déployée progressivement dans des villages cibles afin de comparer son efficacité par rapport aux villages où l’intervention n’est pas encore mise en œuvre. Les données de l’étude permettront de vérifier si la présence des équipes mobiles en appui aux agents communautaires permet effectivement d’améliorer la prise en charge du paludisme dans les villages concernés.

Mieux dépister pour lutter efficacement contre le paludisme

Au Burkina Faso, L’Initiative finance également un projet de recherche opérationnelle qui renforce l’impact d’un traitement préventif, la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), auprès des enfants de moins de cinq ans, particulièrement vulnérables au paludisme. L’intervention vise à réduire la circulation du plasmodium en asséchant le réservoir parasitaire : la méthode consiste à dépister les membres du foyer même asymptomatiques, qui dorment avec les enfants couverts par la CPS.

Mené sur deux périodes de quatre mois, ce programme porte sur 526 foyers dans lesquels vivent des enfants âgés de trois mois à cinq ans. Ces foyers ont été inclus de façon aléatoire dans l’un ou l’autre groupe : dans le premier, seule la CPS habituelle est administrée aux enfants ; dans le second, la CPS pour les enfants est complétée, chaque mois, par un test de dépistage rapide des membres du foyer, suivi, en cas de test positif, d’un traitement antipaludique.

Les résultats montrent une corrélation entre le nombre d’enfants dépistés positifs au paludisme et le nombre de personnes de leur entourage également infectées. Dans le groupe où la CPS était combinée à une stratégie préventive supplémentaire, l’incidence du paludisme était nettement réduite par rapport au premier groupe. Cette stratégie semble permettre d’infléchir le cycle de la transmission au sein des foyers et renforce l’efficacité de la CPS chez les enfants de moins de 5 ans.

Améliorer la prise en charge des zones de conflit

Le Cameroun est l’un des pays africains les plus touchés par le paludisme. Le projet Reach Out vise à améliorer l’accès de la population aux traitements antipaludiques pour lutter contre la maladie, dans des zones impactées par la guerre, depuis plusieurs années. À cause de violences armées, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, 700 000 personnes ont dû se déplacer, exacerbant leurs difficultés d’accès aux services de santé. Moins d’un quart des enfants de moins de 5 ans, les plus vulnérables face à la maladie, sont diagnostiqués puis traités.

Ce projet de recherche opérationnelle développe et évalue des stratégies d’intervention spécifiques et participatives, adaptées au contexte de cette crise, construites avec les communautés locales, les agents de santé et les autorités. Trois interventions principales ont été identifiées : la distribution de bons de santé pour le traitement du paludisme au sein de la communauté, le lancement de dialogues communautaire mensuels et la supervision des agents de santé communautaires. L’ambition est de renforcer les capacités de diagnostic et de traitement de la maladie pour réduire l’incidence du paludisme, dans les régions du sud-ouest et du littoral, et améliorer la qualité des soins antipaludiques. Un dernier volet de cette recherche est la faisabilité et l’acceptabilité de ces interventions ainsi que l’évaluation de leur impact dans la lutte contre le paludisme.

Surveiller et prévenir le paludisme grâce à l’approche communautaire

Le nombre de décès liés au paludisme a presque doublé au Bénin entre 2015 et 2021, où près de 3 000 cas ont été enregistrés ; les progrès de la lutte contre la pandémie ralentissent dans le pays. Le projet Sucoppa (juin 2024-juin 2028) vise à améliorer la prévention, grâce à la coconstruction de moyens de sensibilisation avec les communautés locales.

Différentes études montrent qu’il existe un manque d’appropriation des moyens de prévention dans le pays. Par exemple, les moustiquaires, piliers de la prévention contre la maladie, sont sous-utilisées. L’idée est de comprendre et de trouver comment y remédier. Cela se passe, lors de la première année du projet, par le suivi d’une cohorte, représentative de l’ensemble de la population, dans le but de récolter de multiples informations : épidémiologiques, anthropologiques, socio-anthropologiques. En fonction des résultats obtenus, il s’agira d’élaborer, avec les communautés, des moyens innovants de sensibilisation. Ces derniers seront mis en œuvre par les agents de santé communautaires au Bénin. La clé de voûte de cette étude est l’absence d’a priori sur les messages à transmettre et les personnes cibles. L’idée est de partager les résultats et d’accompagner la proposition de contenus adaptés, tout en vérifiant leur exactitude. Une phase test se déploiera d’abord dans une dizaine de villages. En cas de succès du projet, il pourrait être mis en œuvre à plus grande échelle.

Cibler les personnes asymptomatiques

La transmission du paludisme demeure persistante au sud-est du Sénégal, dans la région de Kédougou. C’est dans cette zone que se déploie le projet AMARETi. Ce dernier cible les personnes asymptomatiques porteuses du virus. Son ambition est de développer une stratégie de lutte contre le portage asymptomatique, à travers un essai clinique, randomisé à l’échelle des villages.

L’objectif d’intervention, dans un premier temps, est le traitement du plus possible de porteurs asymptomatiques, en début et fin de saison où la transmission est la plus importante, via une campagne d’administration de masse d’antipaludiques (AMA). Pour ce faire, les modalités d’intervention sont définies avec les autorités administratives et sanitaires, régionales et locales, ainsi que des groupes de population, pour une mise en œuvre efficace de cette AMA. Les populations cibles sont notamment les jeunes qui sont plus susceptibles d’être porteurs asymptomatiques. Pour les impliquer, et favoriser l’acceptabilité de ce projet, ils participeront à la coconstruction d’activités qui leur seront ensuite destinées.

Cette stratégie, complémentaire des interventions actuellement mises en œuvre, devrait diminuer davantage la transmission. Si son efficacité est avérée, elle représentera un nouvel outil, à la disposition du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du Sénégal.